Le

communisme (du

latin [UWSL]communis[/UWSL] – commun, universel) est initialement un ensemble de

doctrines politiques, issues du

socialisme et, pour la plupart, du

marxisme, s'opposant au

capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans

classes sociales, sans

salariat[1] et une mise en place d'une totale

socialisation économique et démocratique des moyens de production[2].

Karl Marx

Karl Marx, théoricien du communisme.

Vladimir Ilitch Lénine

Vladimir Ilitch Lénine, fondateur de l'

URSS.

Mao Zedong

Mao Zedong et

Joseph Staline, deux des principaux dirigeants d'États communistes du xxe siècle.

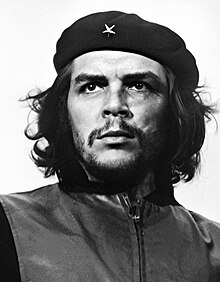

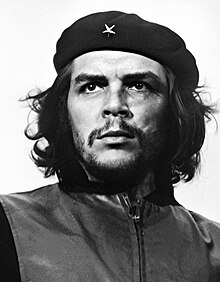

Che Guevara

Che Guevara, révolutionnaire

marxisteargentin, une figure de la

révolution cubaine.

Fidel Castro

Fidel Castro représenté sur un panneau de propagande à

Cuba.

Manifestation du

Parti de la refondation communiste italien en 2007.

Plus spécialement, ce terme est associé au

mouvement communiste international né après la

Première Guerre mondiale, fruit d'une scission de la

IIe Internationale provoquée par les

bolcheviks. Il renvoie également, dans le contexte de la

guerre froide, à une alliance géopolitique (

Bloc communiste) dominée par l'

Union soviétique, ainsi qu'à

une forme de régime politique,

dictatorial ou

totalitaire, caractérisé par la position exclusive du

Parti communiste, la surveillance et la pression constante des

polices politiques sur toutes les structures institutionnelles, sociales et économiques ainsi que sur les simples citoyens

[3] ainsi que par une

économieplanifiée instituée par la

collectivisation.

Dans son sens d'origine, le communisme est une forme d'

organisation sociale sans

classes, sans

État et sans

monnaie, où les

biens matériels seraient partagés. Au xixe siècle, le mot « communisme » entre dans le vocabulaire du

socialisme. Il se rattache en particulier à l'œuvre de

Karl Marx et

Friedrich Engels — qui le reprennent à leur compte en

1848 dans le

Manifeste du parti communiste — et, plus largement, à l'école de pensée

marxiste, qui prône la fin du

capitalisme via la

collectivisation des

moyens de production. En

1917, les

bolcheviks, dirigés par

Lénine, prennent le pouvoir en Russie lors de la

révolution d'Octobre. Cet évènement change radicalement le sens du mot communisme : il désigne désormais un mouvement politique international, né d'une scission du socialisme, et qui se reconnaît dans le courant révolutionnaire incarné par les bolcheviks comme dans l'interprétation du marxisme par Lénine. Le communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du

mouvement ouvrier, au détriment de la

social-démocratie dont il est issu. Selon cette acception, le communisme constitue l'un des phénomènes les plus importants du xxe siècle

[4], qui a pu être qualifié de « siècle du communisme » tant cette idéologie y a tenu un rôle moteur

[5].

Lénine et ses partisans créent en

1919 l'

Internationale communiste (dite Troisième Internationale, ou Komintern) afin de regrouper à l'échelle internationale les partisans de la

Russie soviétique. L'

Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), fondée en 1922 pour fédérer les territoires de l'ex-Empire russe, dirige via le Komintern les activités des partis communistes du monde entier : elle domine ainsi la mouvance communiste, malgré l'existence de courants dissidents. Après la mort de Lénine,

Joseph Staline s'impose comme le maître absolu de l'URSS.

En

1941, durant la

Seconde Guerre mondiale, l'URSS est

attaquée par l'

Allemagne nazie, avec laquelle elle avait conclu un

pacte deux ans plus tôt. Les troupes soviétiques jouent alors un rôle déterminant dans la défaite du nazisme. Après-guerre, l'URSS accède au rang de

superpuissance : elle occupe militairement l'essentiel de l'

Europe de l'Est, dont les pays deviennent des

États communistes, formant le

bloc de l'Est. La

Chine bascule également dans le camp communiste en

1949. Le

Rideau de fer qui sépare l'Europe et la progression spectaculaire du communisme amènent le monde à se diviser en « blocs » rivaux : la

guerre froide oppose ainsi durant plusieurs décennies les pays communistes au «

monde libre », au sein duquel les

États-Unisconstituent la superpuissance rivale de l'URSS. La

Chine de

Mao occupe quant à elle une place à part après la

rupture sino-soviétique. À l'apogée de l'influence du communisme dans le monde, un quart de l'humanité vit dans des

pays communistes[6].

Dans les

années 1980, l'URSS tente de remédier à ses difficultés économiques et politiques en lançant un mouvement de réformes, la

perestroïka : mais ce processus aboutit à l'

effondrement général des régimes communistes européens entre

1989 et

1991. Par la suite, bien qu'en net déclin

[7], le communisme ne disparaît pas : si des partis anciennement communistes ont adopté d'autres identités, d'autres ont conservé leur nom et sont associés au pouvoir dans certains pays. À

Cuba, au

Viêt Nam, au

Laos et en

Corée du Nord, des pays communistes existent encore, sans se conformer à un mode de gouvernement unique. La république populaire de

Chine, pays le plus peuplé de la planète, est toujours dirigée par un Parti communiste ; convertie à l'

économie de marché, elle est aujourd'hui l'une des principales puissances mondiales.

En tant que dictatures à

parti unique, les régimes se réclamant du communisme se sont tous rendus coupables de violations des

droits de l'homme ; certains, comme l'URSS sous

Staline et la Chine sous

Mao, ont commis des crimes de masse, le nombre de leurs victimes s'élevant à plusieurs millions de morts. Le bilan historique du communisme, qui englobe un ensemble de réalités très différentes les unes des autres, demeure cependant, du fait même de sa complexité, contrasté et polémique. Le communisme a fait l'objet de diverses approches historiographiques concurrentes, longtemps handicapées par la difficulté d'accès aux documents et par les contextes politiques nationaux et internationaux. La fin de la guerre froide et l'ouverture des archives du bloc de l'Est ont depuis bouleversé le champ des études sur le communisme, sans mettre fin à toutes les controverses autour du sujet.

Sommaire

[UWSL]Définitions, concepts associés et synonymes[/UWSL]Modifier

Le vocable de communisme est

polysémique et, par son histoire, associé à un vaste ensemble de notions. Le mot désigne à l'origine une forme théorique de société égalitaire, ainsi que les courants d'idées qui se réclament de ce concept. Ensuite, par extension, il désigne un grand nombre de réalités concrètes, qui englobent un ensemble de pratiques politiques, de formations partageant les mêmes références idéologiques, d'organisations sociales et économiques, de

régimes politiques et de phénomènes culturels. Ainsi, selon les contextes, le mot « communisme » peut désigner une

idéologie, un engagement au sein d'un

parti politique, un mouvement

révolutionnaire, un

régime politique, ou une

organisation sociale[4].

Le

Larousse donne les définitions suivantes du mot communisme : « Théorie visant à mettre en commun les biens matériels. Formation économique et sociale caractérisée par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun, par la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État qui devient l'administration des choses. Politique, doctrine des partis communistes ; forme d'organisation des pays où ces partis sont au pouvoir. Ensemble des partis communistes, des communistes »

[8]. Le Grand Dictionnaire Encyclopédique de la langue française, publié aux éditions de la Connaissance, indique quant à lui : « Organisation d'un groupe social dans lequel les biens sont possédés en commun (vieilli) : le communisme d'un monastère. Doctrine d'inspiration religieuse ou utopiste prônant l'abolition de la propriété individuelle : le communisme de

Thomas More. Pratique politique, définie par

Marx et

Engels, fondée sur une analyse de la société capitaliste et caractérisée notamment par la

socialisation des

moyens de production, l'État étant dirigé par le parti prolétarien et appelé à disparaitre au profit d'une

société sans classes. Régime politique, économique et social mis en œuvre dans les États se réclamant du marxisme : le communisme chinois »

[9].

Le communisme des xixe et xxe siècles a souvent été rattaché par l'historiographie à des idées plus anciennes, remontant jusqu'à l'

Antiquité. Ces dernières n'ont cependant pas de filiation politique directe avec le communisme récent, et ne constituent pas une famille de pensée cohérente avant l'

époque contemporaine[5]. Depuis le début du xxe siècle, le mot est, pour l'essentiel, rattaché à une scission du

socialisme et plus particulièrement à sa version

léniniste. L'historien Romain Ducoulombier souligne à ce titre l'importance de la rupture survenue après 1917 quant à la définition du communisme au sens contemporain du terme : pour lui, la « filiation pluriséculaire » du communisme, qui le fait remonter aux écrits d'auteurs comme

Thomas More, est « complètement imaginaire » ; le « communisme de Lénine », qui correspond à la définition actuelle du mot, ne s'inscrit pas dans la lignée d'auteurs anciens, mais dans le prolongement des controverses politiques et théoriques du socialisme à la fin du xixe siècle. L'adoption du nom de « communistes » par Lénine et ses partisans avait pour but de souligner leur volonté de se démarquer des réformistes, dans le contexte d'une scission de la famille socialiste et d'une révolution alors en cours en Russie

[10].

Définition première et évolution du sensModifier

À

Utopia, la

cité idéale imaginée au

xvie siècle par

Thomas More dans son œuvre fondatrice, le libre consentement des citoyens (et pas seulement des prolétaires) relève du courant de pensée

utopiste, différent du communisme moderne qui, pour sa part, admet la

coercition comme moyen de faire évoluer les sociétés.

Dans son sens d'origine et d'un point de vue

philosophique, le mot désigne une forme d'organisation sociale marquée par la mise en commun des biens. Il peut désigner au sens large « toute organisation économique et sociale dont la base est la propriété commune par opposition à la propriété individuelle » ; pris dans ce sens, le concept présente certains points communs avec la

cité idéale telle que la définissait

Platon dans

La République[11],

[12]. Il y écrit notamment : « Aucun deux ne possédera rien en propre, hors les objets de première nécessité »

[13]. Cette notion est reprise par les stoïciens, dont notamment

Sénèque lorsqu'il posa les bases de l'

évergétisme romain : « Le bien commun est le fait du sage

[14]. » ou « L'homme est un animal social né pour le bien commun

[15]. »

Cette définition d'une société communiste s'est notamment développée dans la pensée

utopiste dont

Thomas More est, au

xvie siècle, le précurseur, à ceci près que Thomas More n'envisage pas de moyens

coercitifs pour y parvenir.

Au

xviiie siècle, la philosophie des

Lumières met en évidence l'idée d'un bien commun, à la suite du

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes,

Jean-Jacques Rousseau situe l'origine des inégalités dans la propriété. Il déclare que l'idée de biens commun est à l'origine d'une société bien constituée. « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la Terre n'est à personne

[16]. »